В новом выпуске рассказывается о космической программе университета, а также о том, чем занимаются ученые в центре аддитивных технологий и способен ли искусственный интеллект заменить человека в будущем.

Космос привлекает внимание человека уже многие века. О том, как реализуется космическая программа университета, рассказал заместитель директора по научной работе Института ядерной физики МГУ им. М.В.Ломоносова Владислав Оседло. С 2005 года было запущено около 20 спутников именно московского университета: это были большие аппараты весом около 300 кг, такие как «Ломоносов», а также мини-спутники «Татьяна» и «Татьяна-2».

В России для студентов и школьников действует две программы по доступу в космическое пространство: «УниверСат» и «Space-П». В рамках программы можно запрограммировать и запустить свой собственный спутник. Здесь от момента задумки школьника или студента до запуска спутника в космическое пространство может уйти всего лишь год, и спутник уже будет давать результат.

Университетские спутники предназначены для изучения космической радиации и всех видов излучений, которые есть в космическом пространстве.

27 июня Центр управления полетами МГУ запустил с космодрома Восточный 7 спутников, созданных в МГУ. После запуска спутников в космос сотрудники Центра занимаются их отслеживанием и работой в космическом пространстве.

В планах – продолжить запуски и создать космическую группировку, состоящую из десятков наноспутников. Основная цель проекта – прием научных данных и телеметрии с космических аппаратов типа CubeSat, а также управление ими при помощи наземных приемных станций.

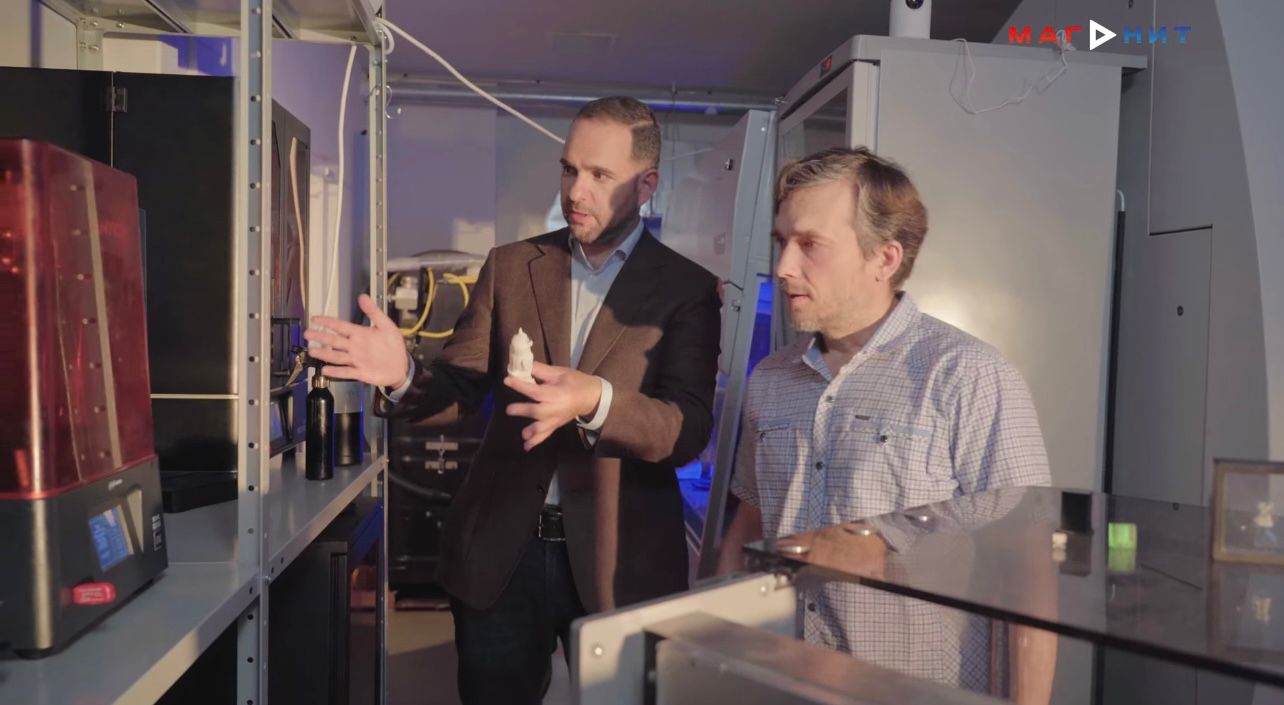

Ученые Центра аддитивных технологий и фотоники МГУ им. М.В. Ломоносова занимаются микропечатью: на фотополимерных принтерах печатают изделия микромасштабов. Речь о печати фотополимерами - материалами, которые застывают под воздействием ультрафиолета. Здесь работают над созданием принтера с разрешением печати 10*10 мкм. Такая печать будет применяться в медицинских исследованиях и в «лаборатории на чипе»-миниатюрного прибора, позволяющего осуществлять один или несколько многостадийных химических процессов на одном чипе площадью от нескольких мм² до нескольких см² и использующего микро- или наноскопические количества образцов для пробоподготовки и проведения реакций.

Виктор Красников - инженер, выпускник 6 курса физического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, рассказал о том, как в лаборатории создают нейроморфные устройства, основанные на структуре и функциях человеческого мозга. Основная задача этих устройств заключается в классификации изображений, чтобы затем нейронная сеть обучалась их различать.

О новых спутниках и их запусках, о микропечати и об оптических ускорителях смотрите в новом выпуске проекта «МАГнит».